Давно я не брался за написание чего-то вроде этого. Обычно, когда речь заходит о теплообменнике, особенно о тех, что называют 'искусственным носом', возникает ощущение какой-то сложной, почти магической вещи. Кажется, что это не просто теплообменник, а какой-то высокотехнологичный прибор, решающий фундаментальные проблемы в области биомедицины. И в некотором смысле, так оно и есть. Но суть, как всегда, в деталях и практическом применении. Помню, как впервые столкнулся с подобной конструкцией – поразило, насколько тонко можно управлять тепло- и влагообменом, используя относительно простые принципы. Попробую поделиться некоторыми мыслями, основанными на собственном опыте – и, может быть, это поможет кому-то избежать ошибок.

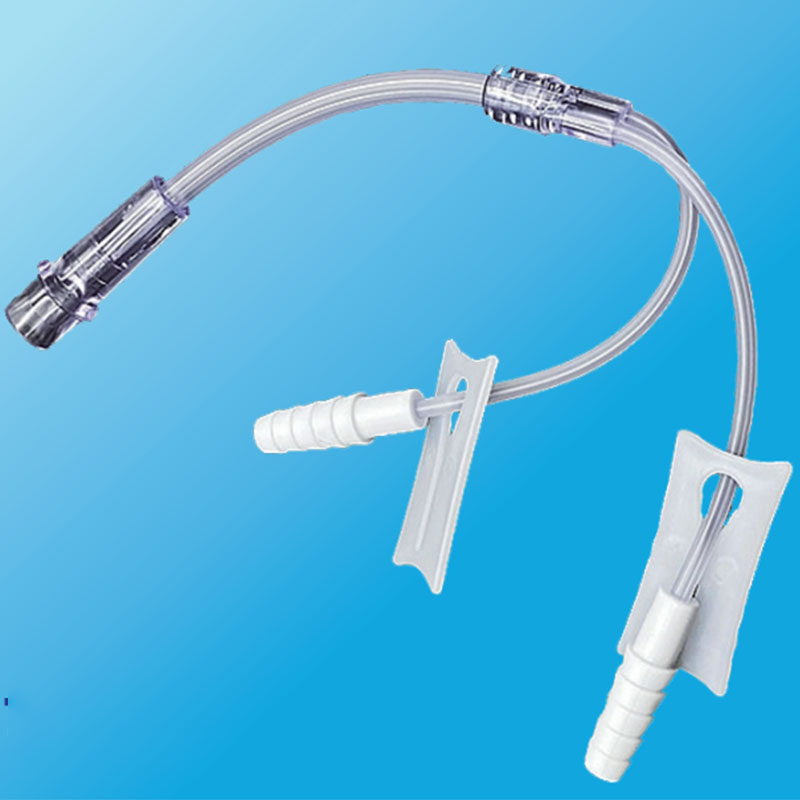

Часто термин 'искусственный нос' используется для обозначения устройства, имитирующего функции биологического носа, в частности, способности к обонянию. В контексте биомедицины, чаще всего речь идет о микрочипах или устройствах, способных воспринимать и анализировать летучие органические соединения (ЛОС) – молекулы, которые мы воспринимаем как запахи. Но, если отвлечься от 'обоняния' в чистом виде, концепция 'искусственного носа' может применяться и к теплообменникам, особенно в системах жизнеобеспечения и биореакторах. Под 'теплообменником' в данном случае понимается устройство, эффективно регулирующее температуру и влажность внутри замкнутой среды, подобно тому, как это делает дыхательная система.

На практике это может быть система, использующая мембранные технологии, микроканальные теплообменники или даже более сложные конструкции с активным управлением потоками. Идея в том, чтобы создать контролируемую микросреду, критически важную для выживания клеток или для проведения определенных биохимических реакций. Зачем это нужно? Рассмотрим несколько сценариев: хранение клеточных линий, культура тканей, создание искусственных органов – везде важен точный контроль температуры и влажности, а также эффективное удаление или добавление тепла, в зависимости от потребностей.

Проектирование теплообменника для биомедицинских применений – это непростая задача. Во-первых, необходимо учитывать требования к стерильности. Любые загрязнения могут привести к необратимым последствиям для эксперимента или для пациента. Во-вторых, важна совместимость материалов с биологическими средами. Они не должны выделять токсичные вещества и не должны вызывать нежелательной реакции со стороны клеток.

Я работал над проектом биореактора для культивирования тромбоцитов. Нам требовался теплообменник, способный поддерживать температуру 37°C с точностью до ±0.5°C. Проблемой оказалось обеспечить достаточную теплоотдачу при минимальном объеме биореактора. Мы рассматривали несколько вариантов: микроканальный теплообменник из полиимида, ретопластическую систему с использованием термоэлектрических модулей, и даже систему с активным охлаждением. В итоге выбрали микроканальный теплообменник, но потребовалось много экспериментов для оптимизации геометрии каналов и скорости потока охлаждающей жидкости. Оказывается, даже небольшие изменения в дизайне могут сильно повлиять на эффективность теплообмена и на распределение температуры внутри биореактора. Эффект градиента температуры в микроканале просто поражает, приходится учитывать его, чтобы избежать локальных перегрева или переохлаждения.

Микроканальные теплообменники – популярное решение для биомедицинских приложений благодаря их высокой эффективности и компактности. Однако, оптимизация их работы – это целое искусство. Важно учитывать не только геометрию каналов (ширину, глубину, форму), но и материал, из которого они изготовлены, а также характеристики используемой жидкости. Для достижения оптимального теплообмена часто используют специальные покрытия, улучшающие теплопроводность и снижающие образование отложений. Например, использование наночастиц серебра или оксида цинка может значительно повысить эффективность теплопередачи. Еще один важный фактор – турбулентность потока. Создание турбулентности может увеличить коэффициент теплоотдачи, но также может привести к увеличению гидродинамического сопротивления. Поэтому важно найти оптимальный баланс между этими двумя факторами.

Выбор материала для теплообменника в биомедицинском применении – это компромисс между стоимостью, химической стойкостью и biocompatibility. Полиимид (например, Kapton) – один из самых популярных вариантов, благодаря своей высокой термической стабильности и химической инертности. Однако он достаточно дорогой. Альтернативой может служить полиэтилен терефталат (PET) или полипропилен (PP), но они менее устойчивы к высоким температурам и воздействию химических веществ. Некоторые компании используют керамические материалы, такие как оксид алюминия или диоксид кремния, для создания теплообменников с повышенной химической инертностью. Но такие материалы, как правило, более хрупкие и дорогие.

Кстати, мы однажды попробовали использовать полиуретан для изготовления теплообменника для системы доставки лекарств. Идея была в том, чтобы создать гибкую и биосовместимую конструкцию. Но, как оказалось, полиуретан со временем деградировал в присутствии определенных лекарственных веществ, что приводило к образованию токсичных продуктов разложения. Этот опыт научил нас тщательно анализировать совместимость материалов с конкретными средами и веществами, с которыми они будут контактировать. Нельзя просто полагаться на общие рекомендации – всегда нужно проводить собственные тесты.

На мой взгляд, будущее теплообменников для биомедицины связано с микро- и нанотехнологиями. Разработка новых материалов с улучшенными теплофизическими свойствами, создание более эффективных микроканальных конструкций, использование наночастиц для повышения теплоотдачи – все это открывает новые возможности для создания компактных и высокопроизводительных систем жизнеобеспечения и биореакторов. Кроме того, я думаю, что в будущем мы увидим больше интегрированных систем, в которых теплообменник будет тесно связан с другими компонентами биореактора, такими как датчики температуры и pH, и системами управления. Важным направлением является также разработка самоочищающихся теплообменников, которые позволят избежать загрязнения и продлить срок службы устройства. ООО Цзянси Цзиньканъюй Медицинские Технологии, судя по их описанию на сайте https://www.kinkyu.ru, активно работает в этом направлении, и я уверен, что они внесут значительный вклад в развитие этой области.

В общем, как я уже говорил, 'искусственный нос' – это не просто теплообменник. Это сложная и многогранная область, требующая глубоких знаний в области теплофизики, материаловедения и биомедицины. И, как во всех сложных областях, самое важное – это практический опыт и умение учиться на своих ошибках.

Рекомендую обратить внимание на исследования в области термодинамики микрореакторов и нанотехнологий. Стоит изучить работы по использованию нанокомпозитов в теплообменных процессах. И самое главное – не бойтесь экспериментировать и искать новые решения! Помните, в этой области нет универсальных ответов, и только практический опыт может помочь вам добиться успеха.