Пожалуй, один из самых обсуждаемых, и одновременно недопонимаемых элементов в современной анестезиологии – это медицинский анестезиологический дыхательный контур. Часто встречаются упрощения, сведения к минимуму, игнорирование тонких нюансов. С одной стороны, это кажущийся относительно простой механизм, с другой – огромный потенциал для ошибок, напрямую влияющих на исход операции. В этой статье я постараюсь поделиться своим опытом, поделюсь наблюдениями и, возможно, даже своими ошибками. Не буду претендовать на абсолютную истину, а лишь обозначу некоторые моменты, которые, на мой взгляд, заслуживают особого внимания. Потому что, как показывает практика, даже незначительное отклонение от нормы может привести к серьезным последствиям.

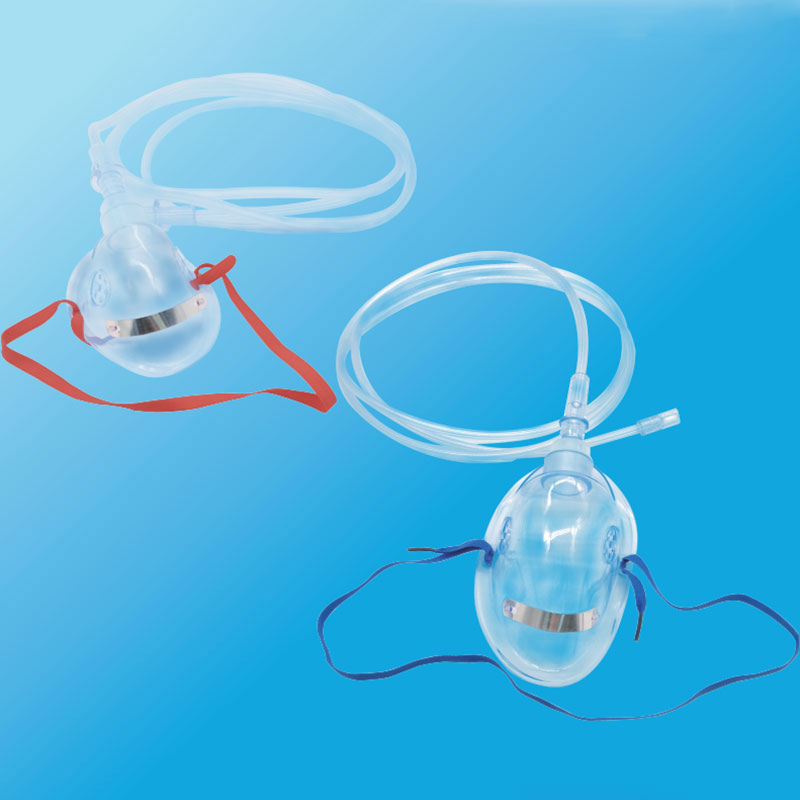

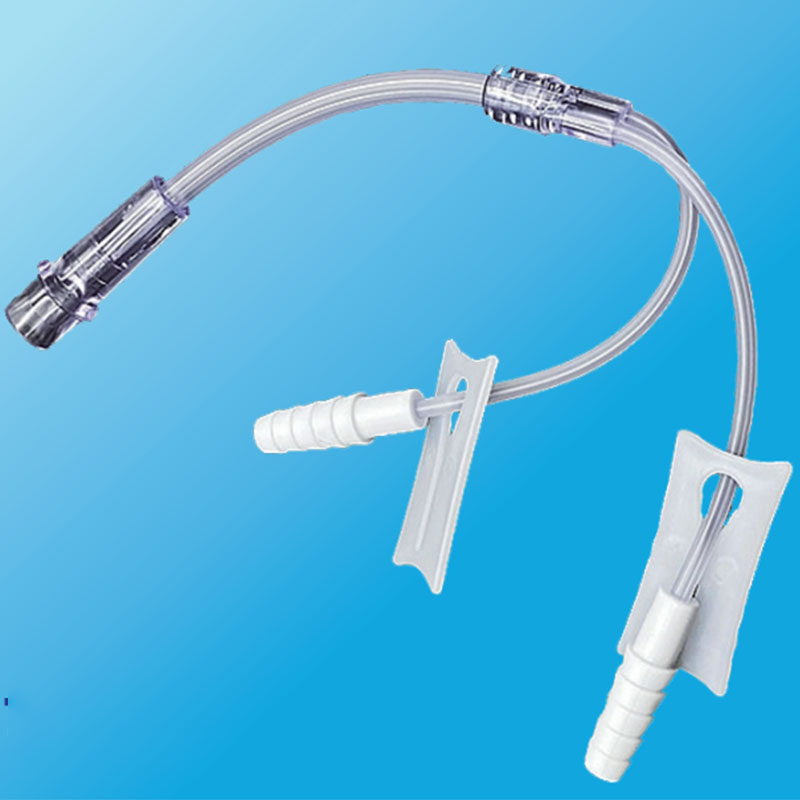

Начнем с очевидного: базовый дыхательный контур включает в себя интубационную трубку, дыхательный мешок (амбу), систему вентиляции и, конечно, кассету для подачи кислорода и закиси азота (если используется). Важно понимать, что это не просто набор компонентов, а сложная система, требующая тщательной настройки и постоянного контроля. Главная задача – обеспечить эффективный газообмен, поддерживать необходимое давление в легких пациента и предотвратить аспирацию. Иногда, особенно при работе с пациентами, имеющими сопутствующие заболевания легких, на приходится существенно больше усилий, чем кажется на первый взгляд. Важно помнить, что вся система должна работать как единое целое, и сбои в одном элементе могут привести к катастрофическим последствиям для пациента.

В современных анестезиологических аппаратах все чаще встречаются системы с автоматической регулировкой давления (APAP) и другими 'умными' функциями. Это, безусловно, облегчает работу анестезиолога, но не позволяет полностью расслабиться и пренебрегать базовыми принципами. Автоматизация – это инструмент, но он должен использоваться с умом и пониманием того, как работает система 'под капотом'. Например, иногда наблюдается склонность к чрезмерному полаганию на автоматические режимы, что приводит к пропуску потенциальных проблем. На практике это проявляется в недослеживании параметров вентиляции и, как следствие, в декомпенсации кислородного обмена.

Ранее наиболее распространенным типом был открытый дыхательный контур. Сейчас, при увеличении требований к стерильности и минимизации риска интраоперационной инфекции, все чаще применяются закрытые системы. Они обеспечивают более надежную изоляцию от окружающей среды, но требуют более тщательного обслуживания и контроля за давлением в системе. Лично я склоняюсь к использованию закрытых систем, особенно при длительных операциях или у пациентов с повышенным риском инфекционных осложнений. Но выбор конкретной системы зависит от многих факторов, включая тип операции, состояние пациента и наличие необходимого оборудования.

Стоит упомянуть и о существовании различных типов амбу-апаратных систем. От простейших моделей с ручным управлением до современных аппаратов с встроенными функциями мониторинга и автоматической вентиляции. Выбор амбу зависит от специфики операции и требуемой степени контроля. Для малоинвазивных процедур достаточно простой амбу, а для сложных операций, требующих точной регулировки параметров вентиляции, необходим более продвинутый аппарат. Я, например, в основном использую аппараты с функцией положительного давления в дыхательных путях (CPAP), так как они обеспечивают более стабильное дыхание и улучшают кровоснабжение тканей.

Несмотря на прогресс в области анестезиологической техники, ошибки в работе с дыхательным контуром до сих пор случаются. Чаще всего это связано с недостаточной квалификацией персонала, пренебрежением базовыми принципами и игнорированием сигналов аппарата. Например, нередко встречается ситуация, когда анестезиолог не обращает внимания на повышение давления в системе, что может указывать на обструкцию дыхательных путей. Или, наоборот, недостаточно контролирует объем вентиляции, что может привести к гипоксии или гиперкапнии.

Я помню один случай, когда у пациента во время операции произошла резкая гиперкапния. Оказалось, что в системе произошла утечка, и анестезиолог не заметил этого из-за недостаточного контроля за параметрами вентиляции. К счастью, удалось оперативно устранить утечку и восстановить нормальный газообмен. Но этот случай стал для меня серьезным уроком и еще раз убедил в необходимости постоянного внимания к деталям.

Очень часто упускается из виду важный параметр – дыхательная резистентность. Это сопротивление движению воздуха в дыхательных путях. Повышенная дыхательная резистентность может затруднить вентиляцию и привести к снижению эффективности газообмена. Причины повышения дыхательной резистентности могут быть разными: бронхоспазм, отек легких, наличие инородных тел в дыхательных путях и т.д. Особенно важно учитывать дыхательную резистентность при работе с пациентами, имеющими заболевания легких или послеоперационные осложнения. Игнорирование этого параметра может привести к серьезным последствиям, вплоть до аспирации.

Мы используем специальные датчики для измерения дыхательной резистентности и постоянно контролируем этот параметр во время операции. Это позволяет нам вовремя выявить проблемы и принять необходимые меры. Но даже с наличием датчиков, важно уметь интерпретировать данные и понимать, что может вызывать изменения в дыхательной резистентности. Например, резкое повышение резистентности может указывать на бронхоспазм, а снижение – на бронхорасширение. Знание этих связей позволяет нам более эффективно управлять вентиляцией и поддерживать нормальный газообмен.

Регулярное техническое обслуживание и калибровка медицинского анестезиологического дыхательного контура – это обязательное условие для обеспечения его надежной работы. Необходимо регулярно проверять состояние всех компонентов системы, такие как интубационная трубка, амбу, шланги, датчики давления и другие. Все поврежденные или изношенные компоненты должны быть немедленно заменены. Кроме того, необходимо регулярно калибровать датчики давления, чтобы обеспечить точность измерения. В нашей клинике мы проводим техническое обслуживание и калибровку аппаратов в соответствии с рекомендациями производителя и требованиями нормативных документов. Именно поэтому мы можем быть уверены в надежности и безопасности нашего оборудования.

Важно не только выполнять плановые технические мероприятия, но и обращать внимание на любые признаки неисправности. Если вы заметили что-то подозрительное, не игнорируйте это. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Например, если вы заметили утечку воздуха в системе, немедленно устраните ее. Или, если вы заметили, что датчик давления показывает неверные значения, не используйте этот датчик. Помните, что безопасность пациента – это ваша главная задача.

За годы работы я имел возможность поработать с различными моделями дыхательных контуров разных производителей. Каждая модель имеет свои особенности, свои преимущества и недостатки. Например, некоторые аппараты имеют более удобный интерфейс и более интуитивно понятное управление, другие – более надежную систему защиты от утечек. Иногда встречаются аппараты с более широким спектром функций, но они могут быть более сложными в освоении. Выбор конкретной модели зависит от ваших предпочтений и от специфики вашей работы. Я, лично, предпочитаю аппараты, которые сочетают в себе удобство использования, надежность и широкий функционал.

В нашей клинике мы используем аппараты различных производителей, чтобы иметь возможность адаптироваться к различным потребностям пациентов. Но мы всегда стараемся выбирать аппараты, которые соответствуют нашим высоким требованиям к качеству и безопасности. Кроме того, мы регулярно проводим обучение персонала работе с новыми аппаратами, чтобы обеспечить их эффективное использование.